2018年に経済産業省・国土交通省の旗振りによる「空の移動革命」を目指す官民協議会が発足しました。これを機に、日本でも「空飛ぶクルマ」(AAM)への期待が高まっています。2025年の大阪万博ではデモフライトが企画されるなど、実装に向けた取り組みも加速する中、本稿では2回にわたり、空飛ぶクルマに関する日本での取り組みや課題、さらに国内外の技術動向を解説します。

空飛ぶクルマの定義と用途

まず、空飛ぶクルマの定義を解説します。空飛ぶ「クルマ」という名称から、一般的な乗用車が空を飛ぶ姿を想像する方も多いかもしれません。しかし、現在検討されている形状は、大型のドローンやヘリコプターに近いものとなっています。経済産業省が発表している「空飛ぶクルマの運用概念」[ 1 ]において、空飛ぶクルマは「電動化、自動化といった航空技術や垂直離着陸などの運航形態によって実現される、利用しやすく持続可能な次世代の空の移動手段」と定義されています。あえて「クルマ」という表現が使われている背景には、航空機やその他のエアモビリティと比較して、より安価で幅広い層に利用されている「クルマ」のようなモビリティを目指す、という意図があります。そのため、この「クルマ」という表現は日本独自のものであり、海外ではAdvanced Air Mobility(AAM)やUrban Air Mobility(UAM)と呼ばれるのが一般的です。

空飛ぶクルマは都市部と地方の双方での利用が想定されますが、地域によって利用の目的が異なります。都市では渋滞解消の解決策としての利用が期待される一方、地方では今後さらに増加が予想される限界集落において移動手段や物流手段を維持するための利用が想定されています。また都市部と地方いずれでも、運航に必要なインフラ整備としては、離着陸場(バーティポート)の設置のみとなります。そのため、道路のように経路全体を整備する必要がなく、陸上交通に比べてインフラ整備費用が抑えられると予測されています。

空飛ぶクルマへの期待は、日本よりも海外での高まりが顕著です。米国のサンフランシスコやシカゴ、ドバイでは機体の技術開発を見越して、早ければ2025年中に運航サービスの初期実装が見込まれています。特にドバイでは政府主導の下、世界で最も早い実装・商用飛行を目指して取り組みが進められています。空港と主要観光地を結ぶエアタクシーとしての利用を想定し、米国の機体メーカーのJoby Aviation、英国のバーティポート建設・運営事業者のSkyportsと役割ごとに独占的な権利を付与する契約を締結し、事業者を絞った形で実装に向けた検討と支援が行われています[ 2 ]。

また、欧米では既に2025年以降の実装を見据えた検討フェーズに入っており、空飛ぶクルマが私たちの頭上を飛び交う世界は遠い未来の話ではありません。

日本各地の取り組みと狙い

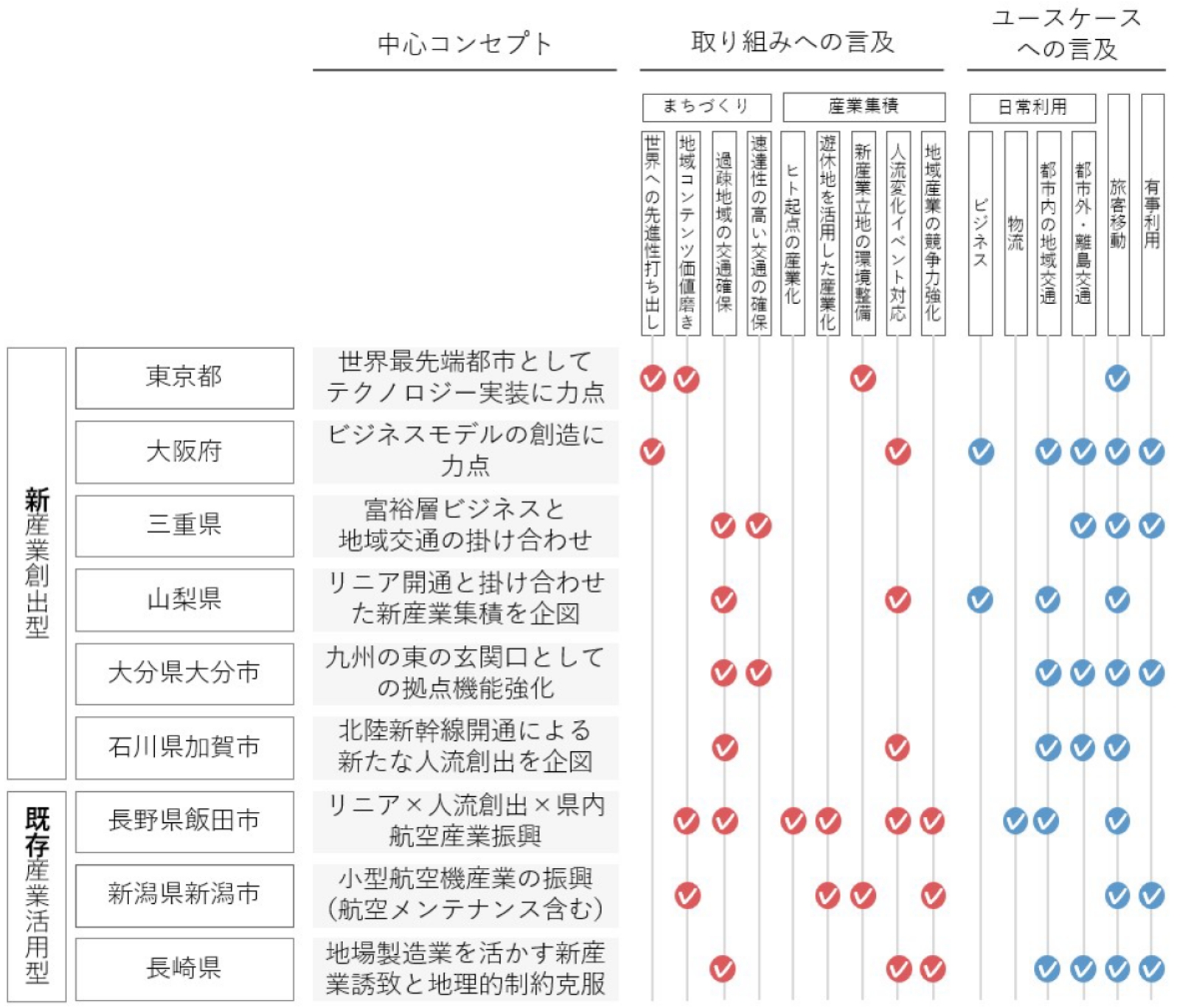

ここまで、空飛ぶクルマ自体の概要や、世界の先進地域の動向について見てきました。それでは、日本国内ではどの地域で、どのような取り組みが行われているのでしょうか。ここでは、都市部と地方共通で重視される「自治体の産業集積」を切り口に、その狙いや事例を見ていきます。現状、さまざまな自治体が空飛ぶクルマの実装に関する検討を開始していますが、それらの取り組みは狙いによって大きく2つのパターンに分けられます。1つ目は地域に産業自体を新たな産業創出に力点を置く「新産業創出型」、もう1つは既存の地場産業を活用して空飛ぶクルマの実装を狙う「既存産業活用型」です。

まず、「新産業創出型」に取り組む自治体として、東京都を例に挙げます。東京都は50年、100年先のまちづくりを構想するプロジェクト「東京ベイeSGプロジェクト」を策定し、中央防波堤エリアの巨大な埋め立て地を活用して、最先端テクノロジーが実装された「街のショーケース化」を目指しています。ここで触れられる最先端テクノロジーの1つに、空飛ぶクルマが位置付けられています。なお、その他には浮遊型太陽光発電や垂直型風力発電などの革新的な技術の実装が予定されています[ 3 ]。 また、大阪・関西エリアでは大阪万博を起点に空飛ぶクルマの早期の実装が予想され、大阪府の「空飛ぶクルマ社会実装事業環境調査業務」における試算では2035年にベースケースとして1534億1000万円の波及効果[ 4 ]が見込まれています。

「既存産業活用型」に取り組む自治体の一例として、長野県飯田市を取り挙げます。この「既存産業活用型」を方針とする自治体は、地場産業として特に製造業が集積している地域が多い傾向にあります。飯田市は、航空宇宙製造業が地場産業として根付いており、国内唯一の航空機環境試験設備を有し、ISOの試験所認定も取得しています。この環境を生かし、2031年に予定されているリニア中央新幹線開通による新たな人流創出イベントと掛け合わせ、空飛ぶクルマの実装を目指しています。同時に、部品産業や認証関連サービスといった周辺産業の集積も見据えた取り組みを進めています[ 5 ]。

実装に向けた課題と地域に求められるアクション

これまで紹介したように、先進的な自治体を中心に空飛ぶクルマを活用した地域活性・産業創出が進んでいます。一方で、空飛ぶクルマの実装化に向けては、運航サービスの需要・供給の双方にいくつかの課題も残されています。

まず需要側は、飛行の安全性が十分に検証・公表されていない点があります。特に先行して事業が開始される地域では、地域住民の理解を得られるかどうかに大きな影響を与えます。前段の図表1でのまとめを踏まえると、多くの自治体では「地域の足」としての利用よりも、まずは富裕層をターゲットとした旅客輸送が中心になると予想されます。そのため、住民にとっては生活の利便性向上というメリットよりも、安全上のリスクや騒音への懸念などのデメリットに目が向いてしまいます。住民理解を促すためには、想定される利用者向けだけではなく、住民向けの実機展示や小中学校での出張授業など、住民が空飛ぶクルマを“見て触れられる”理解促進のコミュニケーションが必要不可欠です。

また、供給面でも複数の課題が存在しています。1つ目は、実装に必要な認証取得の遅延です。例えば、日本で初めて型式認証を申請したSkyDriveは、当初2025年の認証取得を目指していましたが、万博開催後の2026年以降へ目標を新たに定めなおすことを公表しています[ 6 ]。

2つ目の課題は、空飛ぶクルマのOEMメーカーが現状は国外に遍在している点です。2023年時点において、型式認証が申請されている4社はSkyDrive(日)、Joby Aviation(米)、Volocopter(独)、Vertical Aerospace(英)であり、日本の機体メーカーは1社のみです。部品を日本メーカーで供給する事例はあるものの、機体メーカーは国外が主であるため、国内で完結できる大規模な産業集積は限定的になるのが実情です。参入を検討する事業者にとっては国内外を問わない需要先の探索、確保が重要となります。自治体でも産業集積を検討する際には初めから大規模な集積を見込むのではなく、段階的な産業集積、人材育成などソフト面からのアプローチから始めるのが現実的でしょう。

乗り越えるべき課題は複数存在するものの、空飛ぶクルマの実装による経済効果を数千億円規模で試算している地域もあり、新たなモビリティによる観光業振興や地場産業の再生、新規集積など、地域の高付加価値化を期待できる部分は小さくありません。今後、自治体や事業者には、本稿で挙げた課題を踏まえながら、実証から実装に向けたビジネスモデルの構築が求められます。これには、地域間をまたぐ取り組みになることもあり、大きな目標を共有しながら推進力を失わない工夫も必要です。

今回は空飛ぶクルマの一般論と国内動向について取り上げました。次回はより具体的な技術動向についてご紹介します。

[ 1 ]空の移動革命に向けた官民協議会によってまとめられ、2023年3月31日に第1版が発行された日本における空飛ぶクルマの基礎知識や導入フェーズのイメージが記載された文書。

https://www.mlit.go.jp/koku/content/001739488.pdf(最終確認日:2024/11/20)

[ 2 ]Joby Aviation「Joby to Launch Air Taxi Service in UAE」(2024/2/11)

https://www.jobyaviation.com/news/joby-to-launch-air-taxi-service-uae/(最終確認日:2024/12/2)

[ 3 ]東京都「空飛ぶクルマの社会実装に向けた東京都の取り組み」

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/robot/pdf/04_tokyo.pdf(最終確認日:2024/11/20)

[ 4 ]大阪府 商工労働部 成長産業振興室「空飛ぶクルマ社会実装事業環境調査業務 取りまとめレポート」

(2023/3)https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/13129/houkokusyo_1.pdf(最終確認日:2024/11/20)

[ 5 ]長野県飯田市「リニア時代における次世代交通・産業の構築に向けて」(2022/3/17)

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/robot/pdf/03_iida.pdf(最終確認日:2024/11/20)

[ 6 ]当初の取得目標時期:SkyDrive「SkyDriveが空飛ぶクルマ「SD-05」の適用基準を「耐空性審査要領第 II 部」ベースに構築することを国土交通省と合意 型式証明取得に向けて大きな一歩」(2022/4/27)

https://skydrive2020.com/archives/13709(最終確認日:2024/11/20)

後ろ倒しされた取得目標時期:SkyDrive「SkyDriveの型式証明申請をアメリカ連邦航空局が受理~日本の航空局の協力のもと米国での証明活動を開始~」(2024/6/14)https://skydrive2020.com/archives/44159(最終確認日:2024/11/20)

テーマ・タグから見つける

テーマを選択いただくと、該当するタグが表示され、レポート・コラムを絞り込むことができます。