「平成20年度 住宅・土地統計調査(総務省統計局)」の速報結果が先頃発表された。同報告によれば、わが国の総住宅戸数5,759万戸のうち、空き家数756万戸、空き家率13.1%と、前回(平成15年度)調査と比べて空き家数が97万戸増加し、過去最高に達したことが明らかとなった。また、空き家率は地方部で高い傾向にあり、この要因として都市部への人口流出や独居老人が施設に入るなどして空き家化するケースが多いことなどがあげられている。

地方部の中でも、特に過疎地域では、都市化・高齢化の進展等による空き家の増加と、その政策的対応の必要性が早くから指摘されてきた。既往の空き家実態調査等によれば(注1)、たとえば、山梨県の早川町では、町内全1,124戸中空き家は422戸、空き家率は実に4割に近いと示されている。また、島根県江津市内の中山間地域では、調査家屋4,079戸のうち、774戸の空き家が確認されるなど、全国平均をはるかに上回る高い水準で、未利用の住宅ストック問題が発生していることが明らかとなっている。

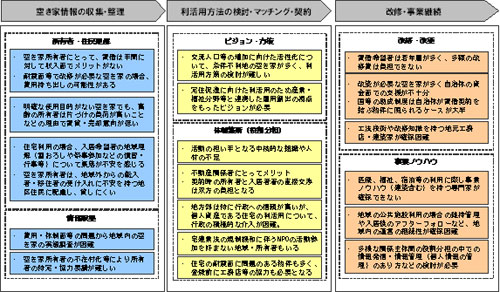

こうした状況を背景に、過疎地域の5割以上の地方自治体では、空き家の所有者と利用希望者との紹介事業など、空き家利活用に取り組んできた(注2)。ところが、事業の実施にあたっては、図1に示すように、空き家の情報収集等に関する所有者や集落などとの交渉、事業の実施主体や活動資金の確保、改修・事業ノウハウの取得などに問題が発生し、事業の実施や継続が難しい地域も少なくない。

図1 過疎地域における空き家の利活用をとりまく課題

資料)筆者作成

一方、一部の地域には、集落や地区の理解・協力のもと、地域の多様な主体が連携し、空き家利活用に取り組み、一定の成果にあげた例も存在する。用途別に主な取り組み事例を紹介すると図2に示すとおりであるが、これらの共通の特徴として、(1)地域再生における空き家利活用の位置づけ(ビジョン)が明確である、(2)地方自治体に係わる公益的な活動の担い手が地域に存在する、(3)住宅改修に関し各種助成制度等を適切に活用した資金調達がなされている、(4)これらの不足を外部資源で補完する仕組みを構築している点が指摘できる。

なお、これらの取り組みも含め、活動の維持・継続にあたっては、改修・改築コストの確保が問題となっている。空き家の多くは、使用時に水回りなどの改修等が必要となるが、自治体が特に定住促進のターゲットとする若い夫婦やファミリー層では、この費用が負担出来なかったり、集落や地域にとって保存・再生価値が高いにもかかわらず、耐震補強工事が高額に及ぶため改修が進まないといった状況に直面している。このような住宅ストックの利活用固有の課題に関し、近年、国土交通省「地域住宅交付金(空き家住宅活用事業)」や総務省「過疎地域集落等整備事業費補助金(空き家活用事業)」など助成制度も拡充されているが、助成対象が行政財産に限定されたり、複数年度の適用が認められないなどによって活用が難しい地域も少なくない。

さらに、活動の中心的役割を果たすことが期待される非営利セクターの人件費や活動費に関しても、自主財源の確保は難しく、自治体の事業補助に頼らざるを得ない状況となっている。地方部においてさらなる増加が懸念される未利用の住宅ストックの活用に向けて、活動の主たる担い手が、組織として示したビジョンのもと、中長期的な視点をもって活動を続けていくためには、資金調達に関する新たな仕組みが必要と考えられる。この点については、先の民主党マニフェスト(INDEX2009)において「市民が公益を担う社会の実現や、特定非営利活動法人をはじめとする非営利セクターの活動支援」が示されたところでもあり、今後の制度拡充の動きに注目したい。

図2 多様な主体による空き家の利活用の取り組み

| 市町村名 | 地域概況 (人口/高齢化率) |

用途 | 主たる担い手 | 概要 |

|---|---|---|---|---|

| 福島県昭和村 | 1,653人 52.4% |

宿泊体験 住宅 |

自治体 NPO法人 |

地域の伝統産業である”からむし織”の研修生向け住宅として村内の空き家を活用している。また、保存・再生価値の高い民家の寄贈を受けた村は、国土交通省「地域住宅交付金」を利用し、田舎暮らし体験住宅として改修。地域のNPO法人の運営のもと、地域内外の交流拠点としての利活用を進めている。 |

| 島根県雲南市 | 44,560人 31.4% |

住宅 | 自治体(定住推進員) | 定住促進に向け、庁内に「定住推進員」としてUターン経験者等2名を配置。集落の協力を得て空き家情報を収集・登録しているほか、物件紹介、内覧、定住相談、移住後のフォローなど、移住希望者向けのワンストップサービスとして機能している。 |

| 島根県江津市 | 27,062人 31.2% |

住宅 | NPO法人 自治体/等 |

市の定住促進の一環として、空き家の利活用に取り組む。大学による空き家調査等をふまえ、NPO、行政、宅建業者一体となった空き家利活用システムを構築している(物件登録・確認、マッチング、定住相談)。総務省「過疎地域集落等整備事業費補助金(空き家活用事業)」により空き家定住促進住宅を整備している。 |

| 新潟県十日町市・津南町 | 61,701人 30.5% |

芸術作品(一部宿泊・飲食) | NPO法人自治体 企業/等 |

県・市、企業協賛により開催される「大地の芸術祭」において、芸術家が域内の空き家を芸術作品として使用・一部の作品は、宿泊・飲食施設として引き続き利用している。催事の企画立案・運営は企画会社、活動資金は地方自治体並びに企業、作品の維持管理はNPOや地域住民が担当するなど多様な主体の役割分担のもと事業が推進されている。 |

| 富山県富山市 | 417,282人 21.5% |

芸術家の工房兼住居 | NPO法人 自治体 企業/等 |

地元酒造店が設立したNPOが中心となり、伝統的な景観を活かした地区内の空き家を改修・修景を行い、若い芸術家の工房兼住居や飲食店舗等として利用。 |

資料)筆者作成

注1)山梨県早川町:鞍打(日本上流文化圏研究所)他「中山間地域における空き家およびその管理の実態に関する研究~山梨県早川町を事例として」日本建築学会計画系論文集、平成18年/島根県江津市:国土交通省「二地域居住促進等のための空き家の活用に関する調査結果について」成18年

注2)(財)日本住宅総合センター「空き家再生等による地域活性化への取り組みと課題」平成21年6月

テーマ・タグから見つける

テーマを選択いただくと、該当するタグが表示され、レポート・コラムを絞り込むことができます。