国際教育学会と教育先進国シンガポールから見る、危機の時代を生き抜く教員を支えるキーワード「CPD」とは諸外国の継続的専門能力開発(CPD)を見るシリーズ 第1弾

国際教育学会の1つ、EERA(欧州教育研究協会)では2019年の年大会が開催され、そこでのテーマは「リスク時代」。

リスクや危機の時代において教員は、ストレスへの防衛因子や抵抗力を表す概念である「レジリエンス」が求められており、教員にとって厳しい時代を迎えている様子がうかがえる。本稿ではそのような時代を生き抜く教員を支える考え方の一つとして「CPD」(Continuous Professional Development:継続して専門能力の開発を行うこと)をテーマに取り扱い、国際教育学会の潮流とともに、国家予算の2割弱が教育費に投じられる教育先進国のシンガポールにおけるCPDを概説し、日本の現状との違いをまとめる。

1.教育界で危機やリスクという言葉の並ぶ時代、日本の教員はどう生き抜くか

昨今、新型コロナウイルス感染症の感染拡大でリスクや危機といった言葉を耳にすることが増えたように感じる読者も多いのではないか。教育の世界でもリスクや危機といったキーワードが注目を集めている。ヨーロッパ最大の教育研究コミュニティの一つであるEERA(欧州教育研究協会)では「Era of Risk」をテーマとして2019年の年大会が開催されている。教師教育により焦点化したISATT(教師と指導に関する国際研究学会)でも2019年の年大会では「Education beyond the crisis; new skills, children’s right and teaching contexts」をテーマとしており、危機といったキーワードが注目されている。

日本でも新型コロナウイルス感染症の影響を受け、学校現場で教員の負担が増していることが報じられている。感染対策や、学習の遅れへの対応、部活動の再開などにより、教員の負担が増え、富山県の教職員組合が行った調査では、学校が再開した6月、4分の3の教員の残業時間が上限の45時間を超え、過労死ラインとされる80時間を超えている教員も2割近くにのぼっているとした1。

教員を取り巻く環境がますます厳しくなっている時代に、教員に求められるスキルとはどういったものか。EERAの2019年大会の中では「Teacher Resilience in an Era of Risk」というセッションが設けられている。リスクの時代には教員のレジリエンス(ストレスへの防衛因子や抵抗力を表す概念)が重視されているのかもしれない。他方で「不易と流行」という言葉のとおり、教員に必要とされるスキルは、変化すべきものと、そうでないものがあると指摘されている。その指摘の中では、自律的に自己研鑽を積み重ねられるといった、教員の自主性が期待されている2。

むしろこのような危機やリスクといったキーワードが並ぶ時代の教員にとって重要なことは、専門職として自律的に学び続けることだと考える。このように、キャリアを通じて専門性を向上させるべく、専門性開発(Professional Development)を継続的に行うことを「Continuous Professional Development」(:継続的専門能力開発、以下CPDという)と呼び、国際的には2000年代から研究が進められており、その重要性が認識されはじめている。

本稿では、危機やリスクといったキーワードの並ぶ難しい時代を生き抜く教員を支える考え方の一つとして、このCPDをテーマに論じることとしたい。

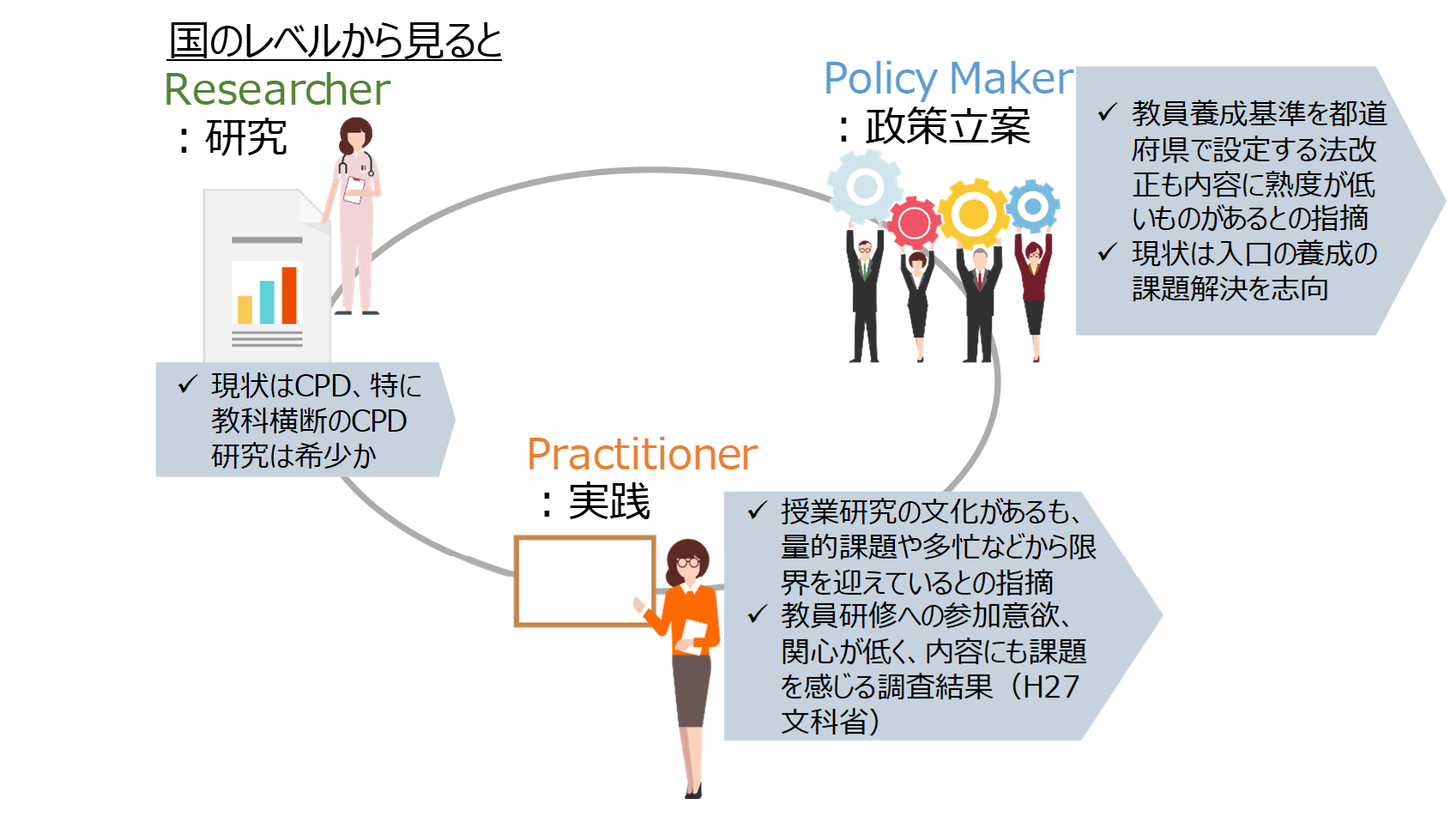

CPDはOECDでも2020年に「TPL-Study-Design-and-Implementation-Plan3」が公表され、教員の継続的な学びの研究が行われる等、各国の注目度が高まっている。他方でCPDの機会を担保し続けることは容易ではなく、日本でも、下図のように政策・研究・実践のそれぞれで必ずしもCPDを十分に推進できているようには見えない。また、日本の都道府県レベルで見た際の特徴としては、都道府県以下のステイクホルダーが多く、ステイクホルダーの権限と責任が実態上は最大限果たされていない可能性も課題の一つであろう。

図表1 日本の国(中央)のレベルで見たCPDに関する政策立案、研究、実践の状況

以降ではCPDに期待する国際潮流と、教育先進国シンガポールのCPDの状況を論じていきたい。

2.CPDに期待する国際潮流と日本のCPD

EERAの年大会では、CPDがセッションのテーマの1つとなっており、能動、モチベーション、心理的条件、非トップダウン型、ネットワークなど、教員自身が自律的にCPDに参加することがトレンドになっているように伺える。AERA(アメリカ教育研究協会)の2019年大会では実践コミュニティや協働をテーマにした職能開発が扱われており、TEPEの2019年大会では、質の高い教師教育の実現のための5つのテーマが設定され、その1つとして教員の専門性開発支援のために共有と協働の文化を発展させることが設けられている。

このように専門性開発やCPDにおいて、ネットワーク等、自律的なCPDが重要なキーワードになっていることが国際潮流から垣間見える。

自律的で「非トップダウン」的に進む専門性開発が求められる国際潮流に対し、日本では新任研修、10年目研修など法定の研修制度や中央レベルで行う研修の仕組みが確立されている。同時に、日本のCPDを支える重要な要素として授業研究(レッスンスタディ)という、学校現場での教員同士の自主的な学びあいの取組がある。2017年のWERA(世界教育研究協会)の国際大会では「レッスンスタディの国際化」がテーマの1つに取り上げられており、注目されている。他方で、図表 1のとおり、教員の量(採用倍率の低下や、中堅教員の数の少なさ)や多忙化が課題となり、授業研究を継続していくことが難しくなる可能性がある。

今後、日本のCPDは、どのように進展していくのか、あるいは進展していくべきか。ここからはCPD政策が先進するシンガポールの取組を紹介する中で、日本との違いを概観する。

3.中央集権的でありながら、教員主導を目指すシンガポールのCPD

(1)シンガポールのCPDを取り巻く状況

シンガポールでは、2020年度一般会計における歳出予算のうち、教育関連予算は約132億8,000万シンガポールドル(約1兆727億5,800万円4)であり、全体の15.9%を占める。これは、国防費(全体の18.0%)、保健関連予算(全体の16.0%、新型コロナウイルス対策費を含む)に次ぐ割合となっており5、教育大国と呼ばれる所以の1つでもあろう。シンガポールでは教育省の強いリーダーシップのもとに、教育政策が推進されており、このことは教員養成政策にも通ずる。また、シンガポールの教育政策の特徴は、学齢の早期(小学校卒業時点)から行われる選抜過程にあり、試験重視の傾向が見られるが、現在は競争的な学習からの転換を目指している。

教員養成については、南洋工科大学に併設されたNational Institute of Education(以下NIEという。)のみで行われており、3種類のプログラムを主に提供している6。この教員養成プログラムの内容は、NIEが教育省の方針を踏まえて策定し、教育省がその内容確認を行っており、教育省とNIEが密接に連携し、いわば中央集権的に教員養成政策を進めている。

シンガポールでの教員養成からCPDへの流れを簡潔にまとめると下図のようになる。

図表2 シンガポールでの教員養成からCPDへの流れ

上記の図を基に、以下で詳述していく。

① 教育省やNIEによるあるべき教員養成等の提示

2010年代頃に、目指すべき教員像と教員養成の姿、そして専門性開発の奨励が教育省及びNIEから提示されている。

2012年には教員の専門性開発モデルとして、教育省がTeacher Growth Model(以下TGMという。)を策定し、教員が継続的に学び続け、専門性の伸長を図ることが推奨されている。このTGM中では、多様な形態の専門性開発プログラム(情報通信技術を活用したコース受講、カンファレンス参加、研究活動、メンタリング等)の受講が推奨されており、専門性向上を通じて、21世紀の教員として求められる在り方に到達することが促されている。

この21世紀のシンガポール教員に求められる在り方(Desired Outcomes of the 21st century of Singapore Teacher)とは、TGMの中で教員が専門性開発を通じて目指すべき在り方が示されたものだ。具体的には、①倫理的な教育者②有能な専門家③協働的な学習者④変革的なリーダー⑤コミュニティの構築をする者が挙げられている7。

同様にNIEからも教師教育の根底にある理念として、21世紀の教師教育モデル(Teacher Education Model for the 21st Century)というフレームワークが示されている。このフレームワークでは、価値観を基軸に、能力と知識を必要なものとして定めており、2015年の学習指導要領とも整合して設定されている。

このような状況のもと、シンガポールのCPDは、入職後の新任教員に対する手厚い研修を嚆矢に、キャリアトラックに基づく専門性開発が行われている。キャリアトラックの各段階で定められている資質能力を踏まえ、年度当初に各自が学校の管理職と相談のうえ、専門性開発計画を立て、専門性開発の成果に基づく評価からボーナスやキャリアトラックの昇格可否が決定されることとなっている。なお、シンガポールでは昇格だけでなくCPDを継続させる予算面、時間面での政府からの手厚い支援がある。また、プログラム面でも教員同士の協働や教員のアクティブラーニングの重視など、高品質なCPDが提供されている。

ここからはシンガポールにおけるCPDの圧倒的な支援の一部を紹介する。

(2)予算・キャリア・プログラム等の手厚い支援がCPDを支える

① 予算・時間面

CPDを下支えする手厚い支援がシンガポールの特徴である。まず、教員は年間100時間まで、業務時間中にCPDを行うことが可能となっている。

CPDに関する費用や休暇の取得に関しても手厚い支援がある。例えば、勤続12年目の教員は、2.5カ月の有給休暇を取得でき、この間教員は学校現場から離れ、自身の専門性を高めるための取組を行うことができる。さらに教育省では、勤続年数に応じて一人当たり年間400シンガポールドルから700シンガポールドル(約3万円から約6万円)のCPDの費用助成が行われており、その用途は、研修受講費だけでなく、書籍の購入や生産性向上に資するデバイス(携帯電話やウェブカメラ等)など、自由度の高さにも特徴がある8。その他、後述のNIEの提供するキャリアトラックに応じた専門性開発プログラム&コースについては受講費が設定されているが、NIEで教員養成を修了した職員は(他国の受講生と異なり)、低額で受講可能な仕組みとなっている。

また、教員が在職中に修士号の所定のコースを修了した場合、4000シンガポールドル(約30万円9)が支給される10等、様々な予算・時間面でのCPD支援が行われている。

② キャリア(昇給・報奨)面

シンガポールでは後述のNIEによる入職プログラムを経て、図表 3に示したキャリアトラックのいずれかに沿ってキャリアを形成し専門性を高めることとなる。各キャリアトラックの中は13段階に分けられ、キャリアトラックの段階が上がる(昇格する)ことで昇給するが11、昇格には年間のCPDの取組状況が加味され、また昇格時に追加の研修等を受けることとなる。つまり、昇格とCPDが関係した仕組みとなっている。

図表3 シンガポール教員のキャリアトラック

| ティーチングトラック(teaching track) | 児童生徒への指導に関する専門性を高めていくキャリアパス |

|---|---|

| リーダーシップトラック(school leadership track) | 学校管理者としての専門性を高めていくキャリアパス |

| スペシャリストトラック(senior specialist track) | 教育(学)や教育政策に関する専門性を高めていくキャリアパス |

(出所)教育省 HP(https://www.moe.gov.sg/home)の情報を参照し筆者作成

このキャリアトラックに基づくCPDについてさらに詳述する。教育省が2005年に策定(2014年に改定)したEnhanced Performance Management System(以下、EPMS)に基づき、キャリアトラックに基づくCPDが実施されている。

EPMSでは、キャリアトラックの各段階で求められる資質能力を定めており、教員は各自求められる資質能力を踏まえ、年度当初に専門性開発計画を立てることとなる。この計画は、自身の関心や学校のニーズ等も考慮しつつ、上長(多くの場合、校長)と相談のうえで確定することになる。そして、年度中に上長からの中間評価及びフィードバックを経て12、年度末の最終評価結果を受け、教員に対しては当該年度のボーナスが支給されると共に、キャリアトラックの昇格の可否が決定される13。

③ プログラム面

a)NIEによる手厚いプログラムの概要

前述のとおり、入職前の教員養成についてはNIEのみで行われているが、その修了後、新任教員(Beginning Teachers)は教育省が管理する2年間の入職プログラムの対象となっており、1年間は試用期間の扱いとなっている。このプログラムの期間中、新任教員の業務量は3年目以上の教員の業務量の8割程度に制限される。業務量が少ない分、新任教員は、入職プログラムの活動等を受けることになる。入職プログラムには教育省の提供する研修機会の他、学校現場におけるメンタリングプログラムなどが含まれる。このメンターもNIEでメンターとしての研修を受けた教員が担当する他、各校でメンタリングに関するフレームワークが整備されている等、中央レベルでの質の担保がされている14。

入職プログラムののちは、前述のキャリアトラックに沿った専門性開発プログラムが教育省と連携しながらNIEによって提供されている。NIEからは大きく2種、専門性開発プログラム&コース(Professional Development Programmes & Courses)とリーダーシッププログラム(Leadership Programmes)が提供されている。教員個人の自律的な学びを促進する性質だけでなく、管理職を養成していくための体系的なプログラムが用意されている。

図表4 キャリアトラックに沿ったCPDの2タイプのプログラム

| 専門性開発プログラム&コース | 【内容】プログラムは多岐にわたる。 重点分野は以下のとおりで、前述の教員が専門性向上に向けた計画を立てるためのモデルフレームワークであるTGMを踏まえた内容で展開されている。 教員の知識のアップデート、教科教育能力の向上、社会のニーズの変化を踏まえた新たな能力の習得、教育分野に新たな動向へのキャッチアップ、研究およびマネジメントのスキルの向上、生涯学習を通じた指導力向上 【期間】プログラムに応じ異なる |

|

|---|---|---|

| リーダーシッププログラム | 専門性リーダーシッププログラム Leaders in Education Programme(LEP) |

【内容】校長や教頭などの管理職を対象としたプログラムであり。彼らがリーダーシップを発揮できることを目的としており、革新的なカリキュラム設計や学校運営などの内容が含まれる。(嘉数・岩田, 2010)なお、受講費は教育省によって全額支給される。15 【期間】7か月間/フルタイム |

| 学校経営・リーダーシッププログラム Management and Leadership in Schools programme(MLS) |

【内容】中堅層の教員を対象に、単一の分野・科目を超えた知識を習得しつつ、かつ、学校の運営(校長等のサポート、後進の指導等)能力も高めることを目的としたプログラム。共同学習を重視ししている。 【期間】17週間/フルタイム |

|

| 専門性養成:学校現場におけるリーダーシップへ向けた革新 Building Educational Bridges: Innovation for School Leaders (BEB) |

【内容】経験豊富で優秀な学校指導者(school leader)を対象に、国内外のリーダーシップの問題を調査する機会を提供することを目的としたプログラムである。海外の機関と連携して開催しており、互いの教育システムやリーダーシップについての理解を深めたり、教育システムの革新に向けた意見交換の機会を提供する。 【期間】2週間/フルタイム |

|

(出所)NIE HP(https://www.nie.edu.sg/)、棚橋健治・渡邉巧・大坂遊・岩田昌太郎・草原和博(2015)「教師のリーダーシップと教科指導力の育成プログラム ―シンガポールにおける国立教育学院のGPLに注目して―」の情報を参照し筆者作成

b)教育省の一組織、ASTによる協働を促すプログラム(国際潮流との整合)

ここまで、中央によるトップダウン型のCPD推進施策について紹介してきたが、教員主導の文化の醸成を目指す国際潮流とも整合した取組についても言及したい。

NIE以外に教員の専門性開発プログラムを提供する組織として、2010年に教育省の一部門としてAST(Academy of Singapore Teachers)が新設された。ASTは、一般的な教員養成やCPDを行うNIEとは異なり、専門的卓越性(professional excellence)に関する教師主導の文化を構築するという特化した目的のもと設立され、主に教員主体の協働学習のサポートを中心に学校現場での協働を重視している16。

ASTでは、教科や教員としての役割・関心などに応じて構成される協働学習のためのコミュニティを提供しており、教員同士の繋がりの場を提供し、ネットワーキングを図っている。このコミュニティでは、各学校の教員が学校の枠を越え、特定のテーマに沿って議論したり、教育実践の内容について共有したりすることを可能とする。ASTには教科(人文科学・数学・科学・その他17)のコミュニティ(チャプターと呼ばれる。)の他、特定の目的に特化した卓越センターを基盤とするコミュニティ(言語教育(英語、マレー語、タミル語、中国語)や教科教育(体育・スポーツ、芸術)に関する専門性向上のためのワークショップなど)も提供されている。

ASTは教育省の組織でありながら、教員主導の文化醸成を目指している点が特徴的である。また、学校現場も教員の協働学習の中心の1つで、学校現場での自然発生的なコミュニティであるProfessional Learning Communities(以下PLC)18は2009年以降、教育省においても重視されている19。現在は勤務時間中に教員がPLCに参加する時間が設けられている他20 21、ASTによってPLC間のネットワークが構築され、授業実践や教材研究等の情報交換が行われている22。ASTは教員主導の文化の醸成、教員同士の協働学習を通じたCPDを目指し、コミュニティやネットワーク形成に寄与する取組を進めており、まさに「2.CPDに期待する国際潮流と日本のCPD」で記載のネットワークを重視する内容と整合的である。

4.まとめにかえて

ここまででシンガポールにおけるCPDについて概括してきた。日本とは、教員養成の仕組みや、国家予算に占める教育予算の割合、対象となる教員の規模等、教育政策の対象規模なども含め大きく異なっていることから、シンガポールの圧倒的なCPD支援を即時に取り入れることは現実的ではないだろう。一方で、中央集権的でありながらも国際潮流を踏まえ教員主導の文化醸成や、協働を促すネットワークづくりに寄与するプログラムがあることは、中央集権的な政策の中で何とか現場での教員自身のモチベーションを維持・向上させることに挑戦しているとも見受けられ、特筆すべき点だろう。手厚い支援体制でCPDが推進されるシンガポール一か国だけで日本と比較し日本のCPDへの示唆を導出することは拙速と言える。しかし、国際潮流を捉えたCPDを担保するために、圧倒的な支援をもって推進している国があるという事実は注目すべきだと考える。

シンガポールからも中央集権的政策の中で国際潮流に乗ったCPD施策が確認できたように、日本とは多少なりとも異なるCPD政策を進める諸外国と比較する中で日本のCPDの今後採用すべき方向性、あるいは採用すべきでない方向について、何らかの示唆を得られると期待している。

今後、当社では、英国、北欧、豪州、韓国などのCPD政策の状況についてレポートを配信していくことを予定している。危機の時代に日本の教員は高い質のCPDに一層取り組むことができるのか、諸外国の状況について発信するレポートを参照いただき、日本のCPD政策の発展の一助になることを願う。

以上

1 NHK NEWSおはよう日本「コロナ禍で顕在化 負担増す教員の業務」

(https://www.nhk.or.jp/ohayou/digest/2020/08/0819.html)(2020年10月10日最終確認)

2 みらいの職員室ウェブサイト 前原 健二(「教員研修を通じて、教員の自主性にアプローチする~これからの教員研修の在り方とは~」( https://mirashoku.mext.go.jp/activities/expert_003.html)(2020年10月10日最終確認)

3 OECD(2020)「Teachers’ Professional Learning (TPL) Study (Design and Implementation Plan)」

http://www.oecd.org/education/school-resources-review/TPL-Study-Design-and-Implementation-Plan.pdf (2020年10月12日最終確認)

4 2019年年間平均TTS(80.78円)(http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/year_average.php 参照)を基に換算。

5 シンガポール政府「ANALYSIS OF REVENUE AND EXPENDITURE Financial Year 2020」

6 この3種類には、①人文系・理数系教育学士号プログラム(GCE-Aレベル資格またはポリテクニックスのディプロマを有すること等の要件を満たす者向け、4年間で、初等学校または中等学校の教員を目指すもの)、②教育ディプロマプログラム(GCE-Aレベル資格またはポリテクニックスのディプロマを有することの要件を満たす者向け、2年間で、初等学校の教員を目指すもの)、③学卒者向け教育ディプロマプログラム(学士号を有する者向け、16カ月間で、初等学校または中等学校、ジュニアカレッジの教員を目指す)がある。なお、この教員養成プログラムは受講に際し、GCE-Aレベル資格や大学学士号の取得が条件になる他、教員養成プログラム修了後は必ず教員となる必要がある、制約条件の強い養成ルートとも言える。但し、受講者は教育省の実習生として現職教員の給与の6割程度が給付されることとなる。(詳細は、Bautista, A., Wong, J., & Gopinathan, S.(2015) 「Teacher Professional Development in Singapore: Depicting the Landscape」、 嘉数健悟・岩田昌太郎(2010)「シンガポールにおける教員養成と現職研修のプログラムについて―NIEでの調査を手がかりに―」を参照)

7 シンガポール国立公文書館(National Archives of Singapore)ウェブサイト

( https://www.nas.gov.sg/archivesonline/data/pdfdoc/20120607003/press_release_tgm.pdf)

8 Lee, C. K. E. & Tan, M. Y. (2010).「Rating Teachers and Rewarding Teacher Performance: The Context of Singapore」

9 Low & Tan(2017)では$4,000と記載されているが、シンガポールドルを指すと解釈される。

10 Low, E. L. & Tan, O. S.(2017).「Teacher Education Policy: Recruitment, Preparation and Progression」Teacher Education in the 21st Century Singapore’s Evolution and Innovation; Springer Singapore.

11 NCEE(2016)「Empowered Educators How High-Performing Systems Shape Teaching Quality Around The World Singapore:A Teaching Model for the 21st Century」

12 Bautista, A., Wong, J., & Gopinathan, S.(2015) 「Teacher Professional Development in Singapore: Depicting the Landscape」

13 Lee, C. K. E. & Tam, M. Y. (2010).「Rating Teachers and Rewarding Teacher Performance: The Context of Singapore」

14 NCEE(2016)「Empowered Educators How High-Performing Systems Shape Teaching Quality Around The World Singapore:A Teaching Model for the 21st Century」

15 NIE ウェブサイト( https://www.nie.edu.sg/docs/default-source/GPL/leadership-programme.pdf )

(2020年9月17日最終確認)

16 教育省ウェブサイト( https://beta.moe.gov.sg/about-us/organisation-structure/ast/ )(2020年9月16日最終確認)

17 Learner Profileと総称され、生徒のタイプ(学年や能力等)に応じたチャプターが含まれる。

18 AST ウェブサイト( https://academyofsingaporeteachers.moe.edu.sg/professional-excellence/professional-learning-communities/introduction-to-plc )(2020年9月16日最終確認)

19 シンガポール国立公文書館(National Archives of Singapore)ウェブサイト( https://www.nas.gov.sg/archivesonline/data/pdfdoc/20090924002/moe_wps_2009.pdf )(2020年9月15日最終確認)

20 NCEE(2016)「Empowered Educators How High-Performing Systems Shape Teaching Quality Around The World Singapore:A Teaching Model for the 21st Century」

21 Hairon & Tan (2016)によると、週当たり1時間、教員同士が専門的な事項について議論するための時間を設けているという。ただし、これによって教育という専門的行為に関与する機会が損なわれるとの見方もあると指摘している。

22 国立教育政策研究所(2018)「諸外国の教員養成における教員の資質・能力スタンダード」

【ここまでの関連レポートはこちらから】

・教員への「疑いの文化」のイングランドと、「信頼の文化」のスコットランド。英国(UK)の教員は専門職として学び続けられるのか。諸外国の継続的専門能力開発(CPD)を見るシリーズ 第2弾(2020年11月6日)

・北欧4ヶ国に見る、地域・学校ベースの専門能力開発

諸外国の継続的専門能力開発(CPD)を見るシリーズ 第3弾(2021年6月24日)

・ 教員免許更新制度の存廃に揺らぐ今、教員が学び続ける実態を子ども目線、教員目線から見る―教員を誰ひとり取り残すことのない時代へ―諸外国の継続的専門能力開発(CPD)を見るシリーズ 第4弾(2021年6月25日)

・ 政策への架け橋(専門職団体、実証研究)が機能するアメリカの教員専門能力開発―諸外国の継続的専門能力開発(CPD)を見るシリーズ 第5弾(2021年8月17日)

・教職スタンダード不在の韓国。行政からの信頼に下支えされた、教員の主体性・多様性重視の CPD の在り方とは。諸外国の継続的専門能力開発(CPD)から見る シリーズ第 6 弾(2021年10月1日)

・ 教師個人の自律性、奮闘を生かすため、協働で行うCPDへ

―学校業務改善に向け現場で支援を行う妹尾氏と、教師教育の国際比較研究を行う百合田氏による対談(2022年1月31日)

テーマ・タグから見つける

テーマを選択いただくと、該当するタグが表示され、レポート・コラムを絞り込むことができます。