自動車リサイクルにおける再生資源の循環促進に向けて(4)~プラスチックの自己循環リサイクルに必要とされる技術(1/3)~

本コラムでは、自動車リサイクルにおける再生資源の循環促進のうち、特に樹脂に焦点を当て、自動車リサイクル関係者における先進的な取り組みや、他製品における樹脂の循環型サプライチェーン構築に関する事例を解説しています。第1回、第2回、第3回のコラムは、パナソニック株式会社の樹脂リサイクルにおける取り組みを、技術的な側面と事業者間連携の側面に焦点を当てて紹介しました。

第4回から第6回までは、三菱電機株式会社(以下、三菱電機)のプラスチックの「自己循環リサイクル」の取り組みについて、こうした取り組みを支える技術に注目し、またこれら技術の自動車リサイクルにおける展開可能性を考察していきます。

三菱電機におけるプラスチックの「自己循環リサイクル」の概要

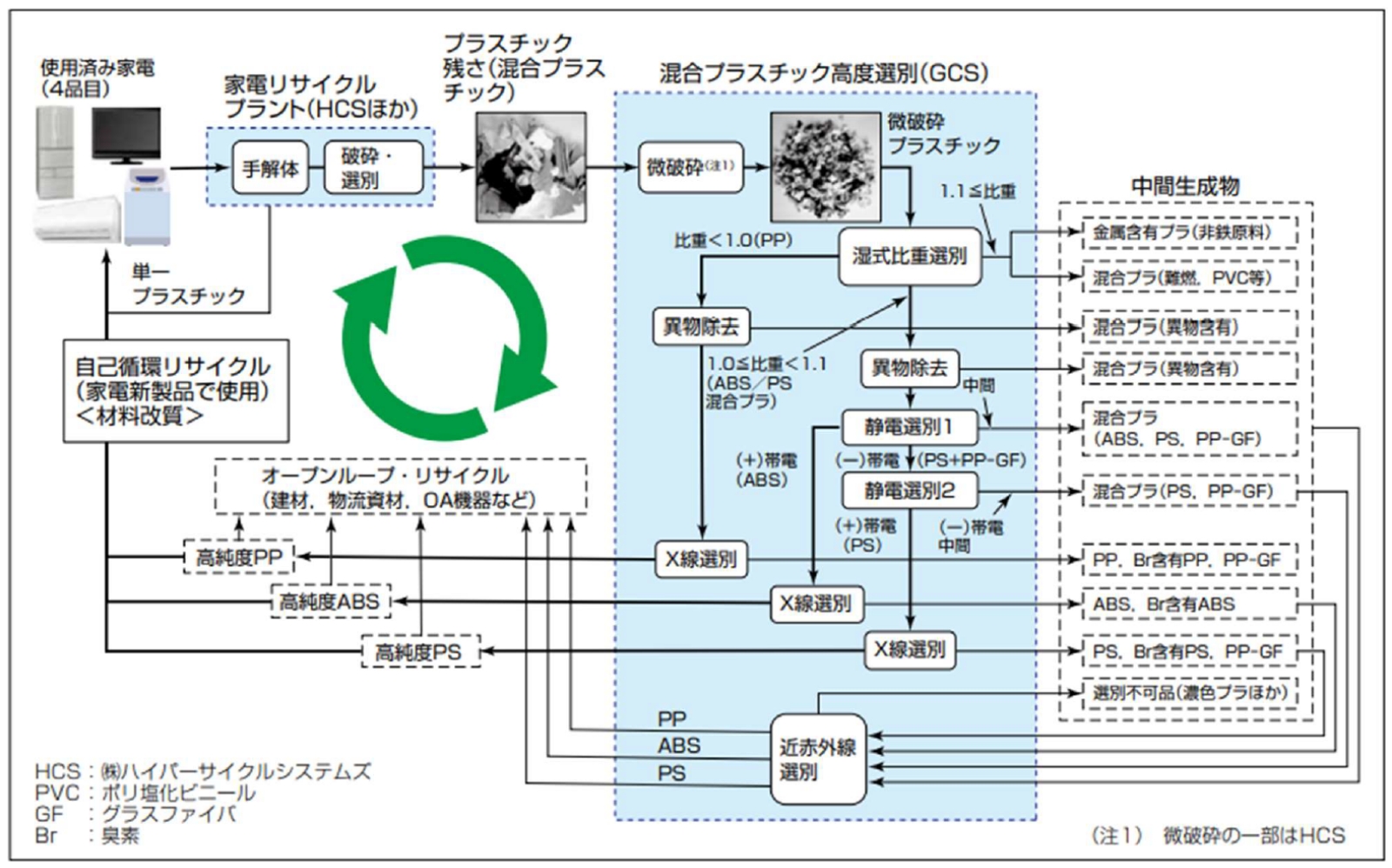

三菱電機は、家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法。1998年制定)が2001年に全面施行されたころから、プラスチックのリサイクルを重要な課題として位置づけ、さまざまな取り組みを推進しています。1998年に株式会社ハイパーサイクルシステムズを設立し、翌年、同社本社工場(千葉県)が家電リサイクル工場として操業を開始しました。また、同工場から発生するプラスチック残渣(混合プラスチック)を再生利用するため、2010年には株式会社グリーンサイクルシステムズ(以下、GCS)において、年間15,000トン規模の高度選別事業を開始しています[ 1 ]。現在では、年間16,000トンの混合プラスチックを選別し、このうち約80%をバージン材(天然資源から製造したプラスチック材料)同等の高純度なプラスチックとして再生しています[ 2 ]。高品質な再生プラスチックの安定的な調達を行う仕組みを構築したことを受け、再生プラスチックを自社製品に活用する「自己循環リサイクル」が実現しています。

「自己循環リサイクル」は、家電リサイクルプラントでの解体・破砕工程、GCSにおける混合プラスチック高度選別工程、材料改質工程から構成されます(図表1)。まず家電リサイクル法の対象となる廃家電(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)は、家電リサイクル工場に搬入されます。単一プラスチックで構成される部品は、解体後、そのまま原料として加工されるものもありますが、これ以外のプラスチックの多くは、破砕・選別工程を経て、混合プラスチックとして回収されます。こうした混合プラスチックは、GCSに搬入されます。まず、微粉砕によって微細な金属を除去したのち、複数の選別工程(湿式比重選別、静電選別)を経て、PP(ポリプロピレン)、ABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)、PS(ポリスチレン)を分離・回収します。さらに、X線選別機を用いることで、回収した高純度な各プラスチック(PP、ABS、PS)から臭素を含むプラスチックを除去し、RoHS指令[ 3 ]に適合した再生プラスチックのみを回収します。このようにして回収したプラスチックに、必要な改質処理を施し、難燃性、耐候性、耐衝撃性などを付加することによって、再度家電新製品に利用しています。なお、選別回収されたPP、ABS、PSのうち、「自己循環リサイクル」に要求される品質を満たさない場合には、「オープンループ・リサイクル」として、建材や物流資材などに利用されています[ 1 ]。

「自己循環リサイクル」を支える技術①:選別技術

「自己循環リサイクル」を構築するために重要な技術として、高度な選別技術が挙げられます。混合プラスチックの状態では、家電製品に利用することは困難ですが、同社は高度選別技術を開発・実装することで、高純度な原材料の供給を可能にしています。

混合プラスチックに含まれるPP、ABS、PSは比重が近しいため、比重差のみに注目して分離することは容易ではありません。また、プラスチックにはさまざまな添加剤が含まれており、同種のプラスチック(例えばPP)であっても、添加剤の量によって比重は変わります。そのため、仮に比重ごとに回収できたとしても、異なるプラスチックが混入してしまう可能性があります。

こうした問題に対処するため、同社は「静電選別」の技術を開発してきました。冬場などにプラスチック製品を擦ると静電気が発生しますが、「静電選別」はこの原理と同様、装置内で異種のプラスチックを摩擦して帯電させます。プラスチックの組み合わせによって、相対的に「正」に帯電しやすいものと、「負」に帯電しやすいものがあるため、この極性の違い(「正」および「負」)と静電場から受ける力の差を利用して選別します。

ただ、「静電選別」のみで目的とする高純度なプラスチックを回収することは容易ではありません。例えば、静電選別のみでPSの回収率を高めようとすると、(PSとPPでは、極性の違いが顕著に出にくいため)ガラス繊維添加PP(PP-GF)が混入してしまうなどの問題が発生しました。また、RoHS指令に対応するためには、対象となる臭素系難燃剤の濃度を0.1wt%(臭素濃度で0.03wt%)以下にする必要があります。そこで、臭素のX線吸収効果に注目し、臭素含有有無を高速検知できるよう改良を施した「X線選別」技術を採用しています[ 1 ]。

このほかにも、回収率と選別精度を両立させるための「近赤外線選別」装置を導入するなど、個別の選別技術の開発・改良と、選別装置の組み合わせ最適化によって、高純度なプラスチックの回収を実現しています[ 1 ]。第5回のコラムでは、高度なプラスチックの循環に向けて、必要となる選別技術を深堀りしていきます。

「自己循環リサイクル」を支える技術②:改質技術

廃家電から回収したプラスチックを、再度家電製品に使用するためには、選別技術を駆使してプラスチックの高純度化を図ることに加えて、家電製品への適用部位や適用量を拡大するための改質技術も重要です。再生プラスチックは、微量に含まれる不純物などの影響を受けて、徐々に着色してしまう傾向にあるため、黒色や灰色でも許容されるような内部部品への適用に限定されてきました。内部部品以外に適用範囲を拡大するためには、(ユーザーの目に触れる)外装部品や機能性部品に要求される品質を満たすよう、色調を調整したり、必要な機能を付加したりすることが求められます。

そこで、三菱電機では、淡色化技術、難燃化技術、表面異物除去技術、耐衝撃性改善技術といった、多様な改質技術を開発および実装してきました。その結果、再生プラスチックを、淡色系部品(冷蔵庫内部)や難燃性が要求される部位(エアコンの基板周りの部品)などに適用しています[ 1 ]。第6回のコラムでは、選別技術とともに開発を進めてきた、プラスチックの改質技術に注目していきます。

[ 1 ]井関ほか「混合プラスチック高度選別技術の進展と自己循環リサイクルの拡大」『三菱電機技報』 Vol.94 No.7(2020)(https://www.giho.mitsubishielectric.co.jp/giho/pdf/2020/2007107.pdf)(最終確認日:2025年1月17日)

[ 2 ]第4回 産業構造審議会 産業技術環境分科会 資源循環経済小委員会(2024年1月25日開催) 資料4「三菱電機のサステナビリティ経営とサーキュラ―エコノミー実現に向けた取組」(https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/resource_circulation/pdf/004_04_00.pdf)(最終確認日:2025年1月17日)

[ 3 ]環境及び公衆衛生の保護のために電気・電子機器における有害物質の使用を制限するEU法令(EU rules restricting the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment to protect the environment and public health)

テーマ・タグから見つける

テーマを選択いただくと、該当するタグが表示され、レポート・コラムを絞り込むことができます。