自動車リサイクルにおける再生資源の循環促進に向けて(5)~プラスチックの自己循環リサイクルに必要とされる技術(2/3)~

前回のコラムでは、自動車リサイクルにおける再生資源の循環促進の参考となる他製品の事例として、三菱電機株式会社(以下、三菱電機)の「自己循環リサイクル」の取り組み概要を紹介しました。今回のコラムでは、引き続き三菱電機の同取り組みのうち、選別技術に注目していきます。

プラスチックの相互分離に利用される選別技術

リサイクル分野での「選別(物理選別)」は、使用済み製品などに含まれる多種多様な素材から、回収目的物(特定素材など)を分離・濃縮することを指します[ 1 ]。例えば、家電製品には、金属のみから構成される部品、金属・樹脂から構成される部品、単一樹脂で構成される部品、複数樹脂から構成される部品などが含まれます。ここから、特定樹脂(例えばPP(ポリプロピレン))を回収しようとした場合、PP樹脂のみで構成されている部品であれば、当該部品を解体するのみで回収できますが、複数樹脂から構成されていたり、金属と一体となっていたりする場合には、各素材(樹脂、金属など)が分離しやすくなるような大きさまで破砕し、その後、目的樹脂のみを回収する操作(選別)を行う必要があります。

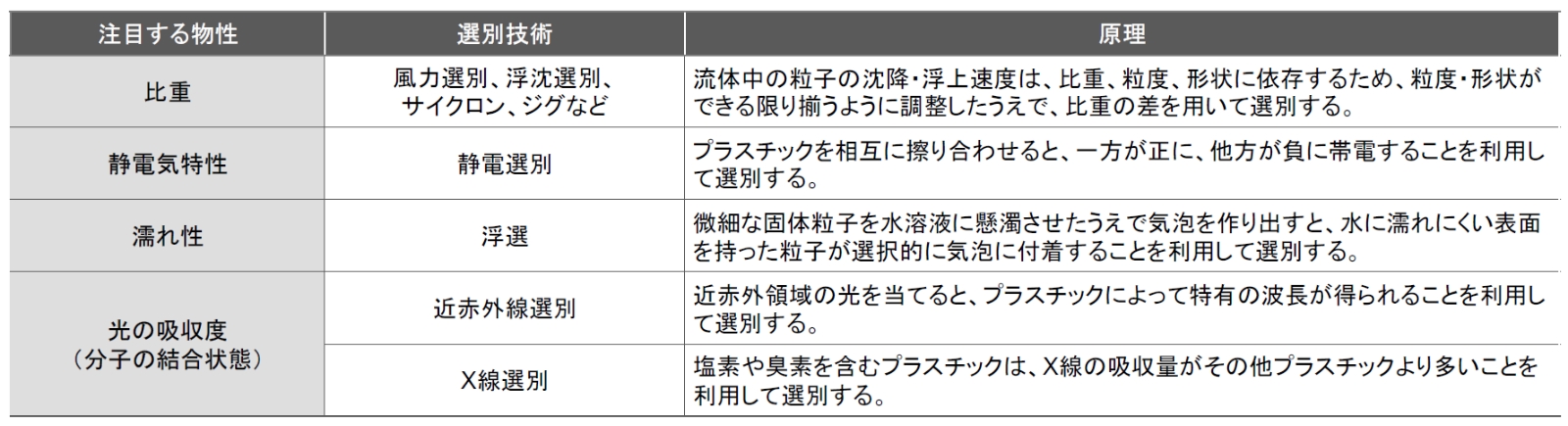

選別工程では、処理対象物の物性の違いをもとに分離・濃縮を行います。プラスチックを選別する際には、比重や静電気特性、濡れ性、光の吸収度などの差を利用した技術が開発されています(図表1)[ 2 ]。選別技術によって、選別可否や選別の精度、処理能力などが異なるため、処理対象物の特性や回収目的物の品質などを考慮して、適当な選別技術の選択と組み合わせを検討することが重要となります。

三菱電機における各種選別技術の開発

第4回のコラムで紹介した通り、三菱電機では、家電リサイクル工場で発生したプラスチック残渣(混合プラスチック)を、家電新製品やその他用途の原料として活用するため、湿式比重選別、静電選別、X線選別、近赤外線選別を用いています。ここから、各技術の特徴やポイントを紹介していきます。

まず、湿式比重選別では、水(比重1)を媒体として用いることで、水に浮くPP(比重0.91~0.98)と、水に沈むプラスチック(ABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)、PS(ポリスチレン)、その他。比重1.0以上)を回収します。また、水に沈むプラスチックは、別の水槽で再度上下に振動させることで、ABS、PS(比重1.04~1.10)と、より比重の大きな難燃性プラスチックに分離させます。なお、ガラス繊維添加PPは比重が1以上であり、ABSやPS側に分配されます[ 3 ]。

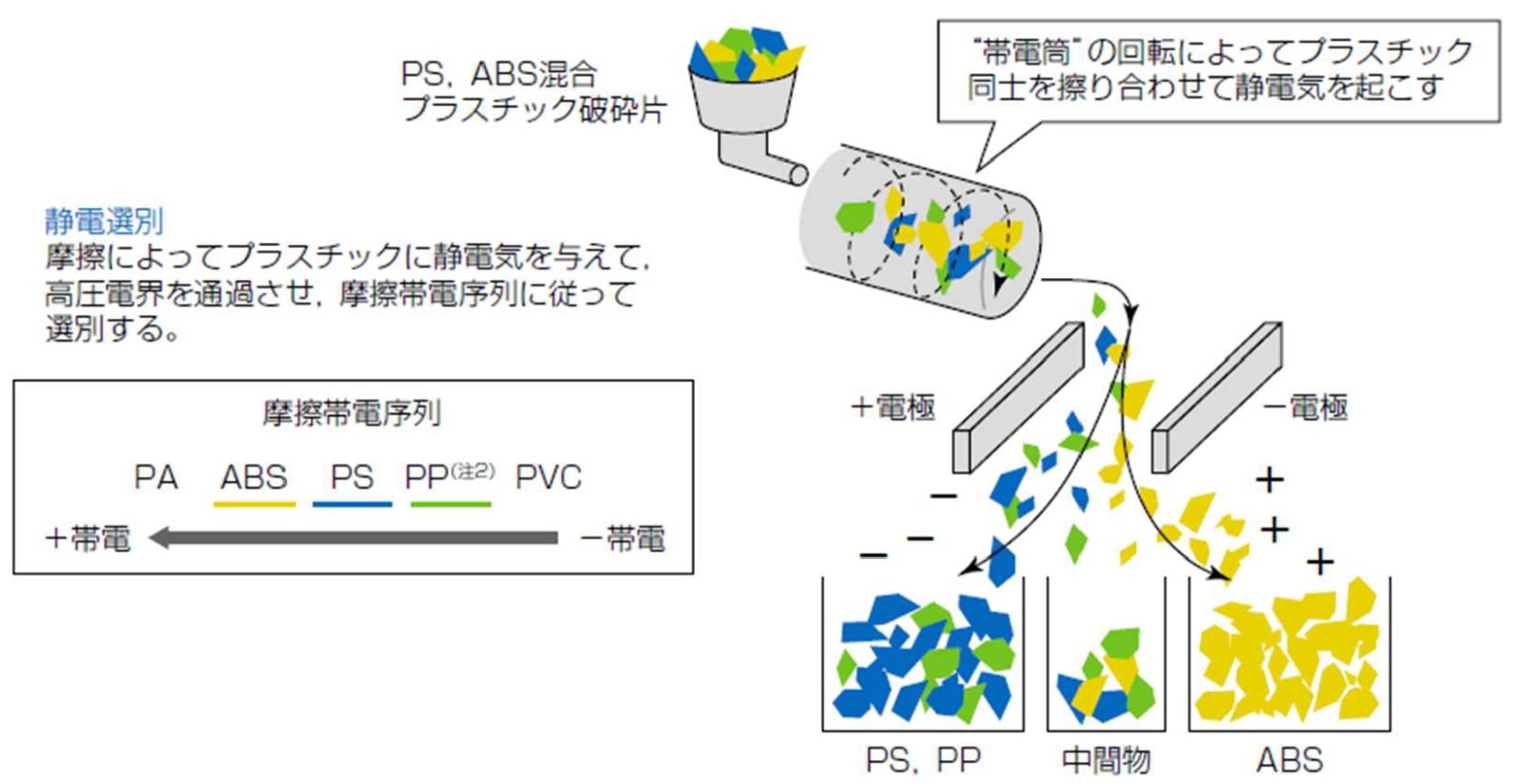

次に、ガラス繊維添加PP、ABS、PSから、ABS、PSをそれぞれ回収するため、静電選別を行います。これら3つのプラスチックの摩擦帯電序列(2種の物質を擦り合わせたときに、どちらが正(もしくは負)に帯電しやすいか)は、正に帯電しやすい順にABS>PS>PPであるため、1回目の静電選別でABSを正に帯電させて回収(図表2)、2回目の静電選別でPSを正に帯電させて回収します。

PP、ABS、PSの分離には、近赤外線選別が採用されることがありますが、プラスチックの種類を判別した後にエアガンなどを用いて取り除くため、必ずしも大量処理に適さないといった短所があります。静電選別は帯電筒、電極、仕切り板という、比較的簡単な装置で構成され、個別粒子の吸収光を計測する必要もないため、処理効率の観点では利点があると考えられます。他方、静電選別の回収率には、摩擦帯電時の温湿度、電極に印加する電圧値、投入原料の組成比などが影響を与えるため、季節やPP、ABS、PS組成比の変動に対応した選別条件の設定が重要となります。

そこで、同社は、摩擦帯電したプラスチックの落下分布を常時観測する手法の開発[ 4 ]や、季節変動に対応するためのシミュレーションによる仕切り板の位置決定方法の検討[ 5 ]、落下分布に対する投入原料の組成比による影響の解明[ 6 ]などに取り組んできました。こうした一連の取り組みと長年の知見の蓄積によって、高精度な静電選別を実践しています。現在、静電選別装置にセンサーを搭載し、選別に影響する因子や選別結果を常時観測したのち、データとAIを活用して、最適な選別条件の導出および自動制御を行うシステム「スマート静電選別」を発案しており、研究室レベルでの検証が済み次第、実際のラインに組み込んで実証を行う計画を発表しています[ 3 ]。

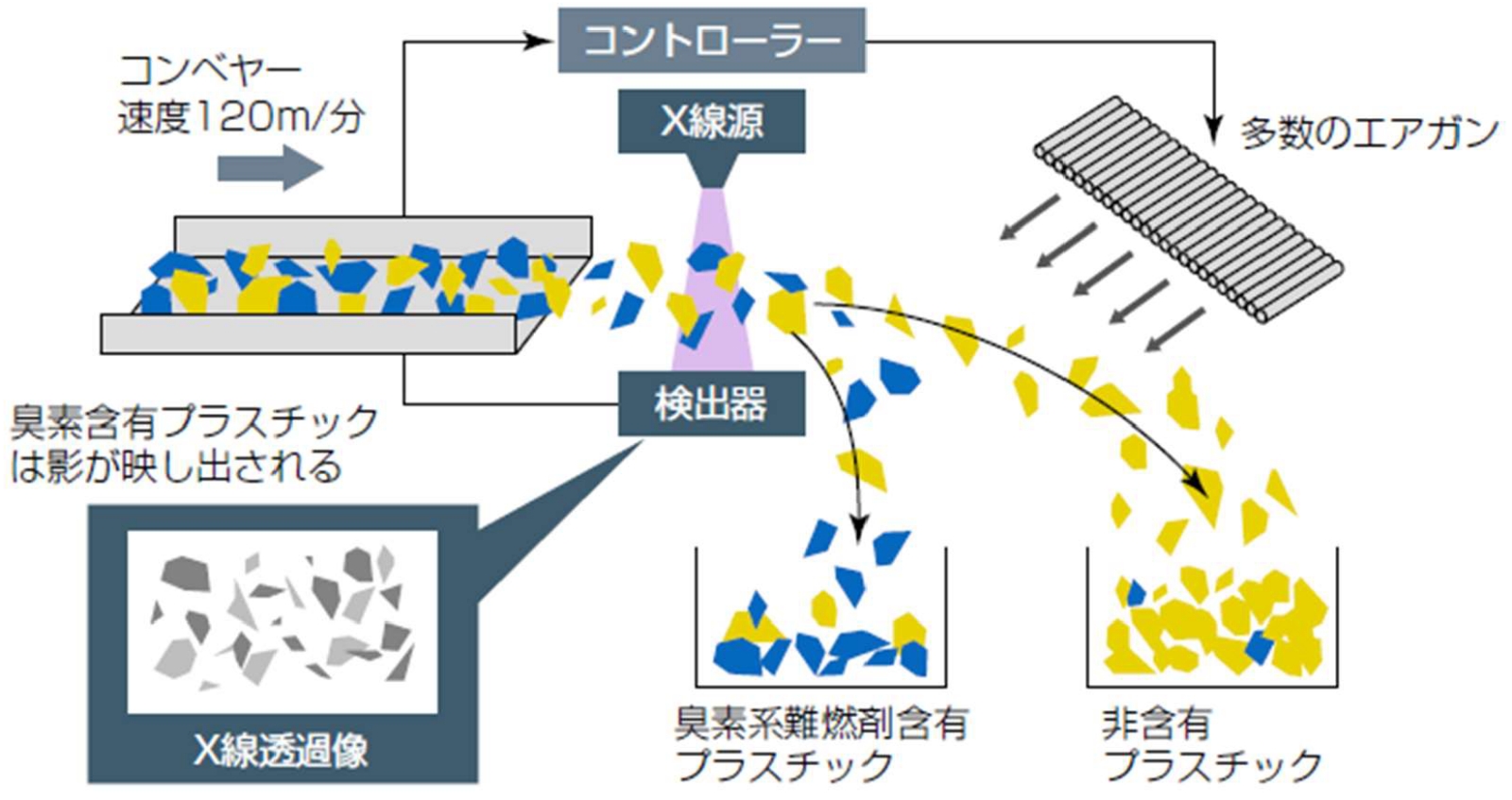

臭素系難燃剤含有プラスチック[ 7 ]は、湿式比重選別で比重の大きな難燃性プラスチックとして回収されますが、粒子の大きさや形状などによっては、臭素を含まないプラスチックから完全に分離できるとは限りません。RoHS指令[ 8 ]では、電気・電子機器(家電を含む)に含まれる臭素系化合物の濃度は0.1wt%以下(臭素濃度では0.03wt%以下)と規制されています。

同社は、混合プラスチックに1wt%以上の臭素濃度を有するプラスチックが数%でも混在することで、規制値を超えてしまうことを確認しました。しかし、比重選別のみで臭素系難燃剤含有プラスチックを分離しようとすると、臭素を含まないプラスチックの回収量が減少してしまいます。そこで、X線選別機を用いて、臭素系難燃剤を含むプラスチックを除去しています。湿式比重選別で回収されたPP、静電選別で回収されたABS、PSのそれぞれに対して、上部からX線を照射し、下部の検出器で得られる透過X線の強度が基準値を下回った(臭素によってX線が吸収された)場合には、除去対象と認識して、上部に設置したエアガンから噴出される高圧空気で撃ち落としています(図表3)[ 9 ]。処理効率や回収率と、必要な品質を両立するよう、選別技術を組み合わせている点が特長といえます。

これら一連の工程を経て、家電製品に使用可能な高品質PP、ABS、PSを回収していますが、静電選別やX線選別などからは主たる回収物以外の中間生成物も発生しています。これら中間生成物は、PP、ABS、PSを主成分とする良質な混合プラスチックです。そこで、近赤外線選別によって、PP、ABS、PSをそれぞれ回収することで、全体としてのプラスチック回収率を高めています[ 10 ]。近赤外線選別は処理能力が小さいという欠点がありますが、前段の選別によって処理対象物の量を抑制できるため、こうした欠点を補っている点に工夫がみられます。

使用済自動車由来の樹脂の高度選別に向けて

ここまで、三菱電機における各選別技術の開発や選別条件の検討、また選別装置の組み合わせ最適化について解説してきました。今後、使用済自動車由来のプラスチックを高度に循環させていくためには、自動車が複数素材や複数樹脂から構成されている以上、破砕・選別工程が重要な役割を果たすと考えられます。その際には、使用済自動車からどのようなプラスチックがどの程度発生し、こうしたプラスチックを選別後、どのような用途の再生プラスチックとして供給していくのかを想定したうえで、処理効率や回収率と選別回収物の品質を満たすよう、選別技術の活用と選別条件の設定が必要になります。

使用済自動車から発生するプラスチックのうち、最も多いとされるのはPPですが、それ以外にも、ポリウレタン、ポリアミド、ポリエチレン、ABS、スチレン・アクリロニトリル、ポリエチレンテレフタレートなどがあります[ 11 ]。また、再生プラスチックの供給先を、自動車向けとするか、その他製品向けとするかによって、再生プラスチックには、各製品に要求される品質に加えて、RoHS指令のような製品別の遵守すべき基準にも対応していくことが求められます[ 12 ]。解体業者や素材メーカー、その先の製品メーカーと対話しながら、最適な選別工程と選別条件を具体化していくことが重要になります。

この際、ゼロから選別条件を検討するのではなく、既存の知見を活用して効果的に、またIoT技術を活かして効率的に取り組んでいくことが有効であると考えられます。一例として、三菱電機では、2022年に花王株式会社と業務委託契約を締結して、家電で培った高度選別技術(静電選別)の社外展開に向けた取り組みを始め、また2023年には社外展開へ向けた推進母体として新組織「リサイクル共創センター」を設置しています[ 3 ]。従来のサプライチェーンを構成する事業者間の連携のみでなく、異なるサプライチェーンで類似した知見を有する事業者との共創を進めていくことも期待されます。

[ 1 ]大木ほか「希少金属リサイクルのための物理選別技術開発」『環境資源工学』Vol. 58, No3(2011)(https://www.jstage.jst.go.jp/article/rpsj/58/3/58_3_95/_pdf/-char/ja)(最終確認日:2025年1月17日)

[ 2 ]伊藤ほか「廃プラスチック選別技術の動向」『資源と素材』Vol.122 (2006)(https://www.jstage.jst.go.jp/article/shigentosozai/122/4,5/122_4,5_142/_pdf)(最終確認日:2025年1月17日)

[ 3 ]中村ほか「サーキュラ―エコノミーに資するプラスチック高度選別技術のDX化」『三菱電機技報』 Vol.97 No.8(2023)(https://www.giho.mitsubishielectric.co.jp/giho/pdf/2023/2308103.pdf)(最終確認日:2025年1月17日)

[ 4 ]黒田ほか「静電選別の回収率向上へ向けたプラスチック落下分布のリアルタイム観測方法の検討」第32回廃棄物資源循環学会研究発表会 講演原稿2021(https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsmcwm/32/0/32_233/_pdf/-char/ja)(最終確認日:2025年1月17日)

[ 5 ]黒田ほか「静電選別におけるプラスチック原料組成比の季節変動を考慮した選別条件適正化法の検討」第34回廃棄物資源循環学会研究発表会 講演原稿2023(https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsmcwm/34/0/34_219/_pdf/-char/ja)(最終確認日:2025年1月17日)

[ 6 ]黒田ほか「静電選別におけるリサイクルプラスチックの落下分布に対する投入原料組成比の依存性評価」『静電気学会誌』 Vol45 No.1(2021)(http://www.iesj.org/content/files/pdf/papers/45/45-1-21.pdf)(最終確認日:2025年1月17日)

[ 7 ]臭素や塩素などを用いたハロゲン系難燃剤は、樹脂が燃焼しそうになった際、プラスチック中のハロゲンラジカルが空気中の酸素より早く反応することによって、燃焼抑制効果を発揮するため、家電や自動車部品などに使用されている。((出所)吉岡ほか「プラスチックリサイクルが直面する課題と将来展望-二次原料としての使用済みプラスチックの価値とハロゲン対策-」『廃棄物資源循環学会誌』 Vol.29 No. 2(2018)(https://www.jstage.jst.go.jp/article/mcwmr/29/2/29_152/_pdf)(最終確認日:2025年1月17日))

[ 8 ]環境及び公衆衛生の保護のために電気・電子機器における有害物質の使用を制限するEU法令(EU rules restricting the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment to protect the environment and public health)

[ 9 ]井関ほか「家電破砕混合プラスチック選別技術と自己循環リサイクルの推進」『日本エネルギー学会機関紙』 Vol. 97(2018)(https://www.jstage.jst.go.jp/article/jieenermix/97/1/97_61/_pdf)(最終確認日:2025年1月17日)

[ 10 ]井関ほか「混合プラスチック高度選別技術の進展と自己循環リサイクルの拡大」『三菱電機技報』 Vol.94 No.7(2020)(https://www.giho.mitsubishielectric.co.jp/giho/pdf/2020/2007107.pdf)(最終確認日:2025年1月17日)

[ 11 ]欧州での調査では、現在廃棄されている使用済自動車にはPP37%、ポリウレタン15%、ポリアミド12%、ポリエチレン8%、ABS/スチレン・アクリロニトリル7%、ポリエチレンテレフタレート5%、その他16%とされる((出所)European Commission: Joint Research Centre, Maury, T. ほか 『Towards recycled plastic content targets in new passenger cars and light commercial vehicles – Technical proposals and analysis of impacts in the context of the review of the ELV Directive』 (Publications Office of the European Union, 2023)

[ 12 ]例えば、自動車部品に使用される材料や材料組成に関して、Global Automotive Stakeholders Group(GASG)が定めたリスト(Global Automotive Declarable Substance List (GADSL))が存在する。同リストは、自動車におけるサプライチェーン全体で、健康や環境に対するリスクのある特定物質の使用に関して、情報伝達を行うことを目的としている。なお、既に自動車用途で使用することが禁止されている物質のみでなく、今後規制される可能性がある物質や、GASGでの検討の結果、情報伝達が必要とされる物質も含まれている。((出所)Global Automotive Stakeholders Group『Global Automotive Declarable Substance List Guidance Document(2016)』(Revised February 2023))。

テーマ・タグから見つける

テーマを選択いただくと、該当するタグが表示され、レポート・コラムを絞り込むことができます。