自動車リサイクルにおける再生資源の循環促進に向けて(6)~プラスチックの自己循環リサイクルに必要とされる技術(3/3)~

前回のコラムでは、自動車リサイクルにおける再生資源の循環促進の参考となる他製品の事例として、三菱電機株式会社(以下、三菱電機)の「自己循環リサイクル」を支える技術のうち、特に選別技術に注目しました。今回のコラムでは、引き続き三菱電機の同取り組みで重要となる改質技術を紹介します。

再生プラスチックの利用における改質技術の重要性

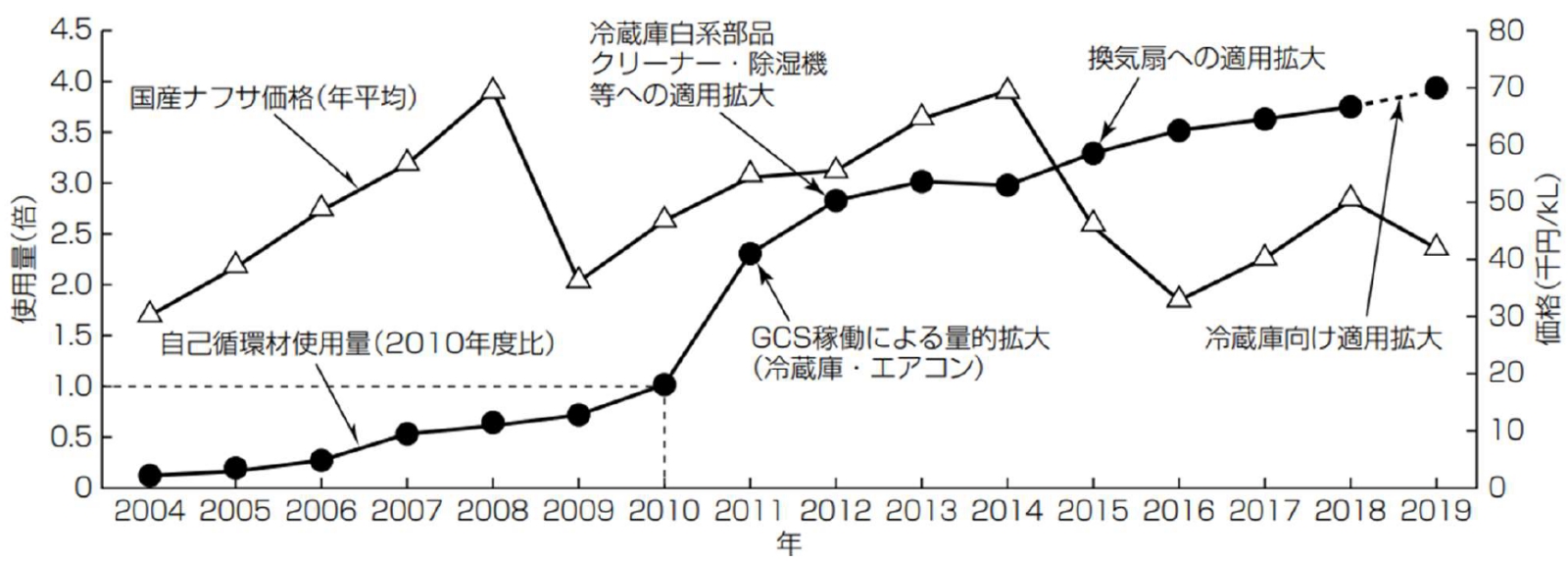

前回のコラムでは、廃家電由来の混合プラスチックを対象に、選別技術の開発や選別条件および組み合わせの最適化によって、高純度なPP(ポリプロピレン)、ABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)、PS(ポリスチレン)を回収することが、「自己循環リサイクル」の実現に重要であることを紹介しました。図表1からもわかるように、2010年に株式会社グリーンサイクルシステムズで高度選別事業を開始してから、三菱電機の自己循環プラスチックの使用量は飛躍的に増加しています。

加えて、2011年以降も引き続き自己循環プラスチックの量は増加傾向にあることが示されており、その背景には、適用製品の拡大(冷蔵庫白系部品、クリーナー、換気扇など)があると考えられます。この際に必要となったのが、プラスチックの改質技術です。同社では、リサイクルプラスチックから不要物を取り除いて材料の価値を高める改質技術と、リサイクルプラスチックに別の原料を添加して機能性を付与する改質技術を開発してきました[ 1 ]。後段では、各技術の特徴やポイントを紹介していきます。

三菱電機における改質技術の開発(不要物の除去)

家電製品のうち、白物家電と称される冷蔵庫、エアコン、洗濯機には、白色系の部品が多用されます。そのため、これら製品でも自己循環リサイクルを推進するためには、リサイクルプラスチックを白色系部品に利用できるようにする必要があります。しかし、バージン材由来のプラスチックと異なり、リサイクルプラスチックには微量の異物が混ざってしまい、一般的に、ペレット化すると着色(灰色など)してしまいます。この問題に対処するため、三菱電機では、「色彩選別装置を用いた淡色化技術」と、「表面異物除去技術」を開発しました。

色彩選別とは、光学選別の一種であり、光照射とその応答を電気的な信号に変える光検出器によって対象物を測定・判断してから分離するもののうち、特に可視光線(目に見える色)を用いる技術です[ 2 ]。複数の色が混ざったリサイクルPPから、色彩選別機を用いて、特定の明度以下の粒子を除去することによって、淡色系(白色に近い)リサイクルPPのみを回収可能になります。明度の基準として「マンセル明度[ 3 ]」が使用されますが、実際に、マンセル明度5.2のリサイクルPPから、マンセル明度7.9のリサイクルPPを回収できる選別条件を明らかにし、ここに少量の二酸化チタン[ 4 ]を添加することで、淡色系部品への適用を可能としました。事前の色彩選別によって、二酸化チタンの添加量を減らすことで、衝撃強度の低下も最小限に抑制できることも特長です[ 5 ]。

「表面異物除去」は、リサイクルプラスチックに混入する異物のうち、フレーク表面に付着したものを分離する技術です。リサイクルプラスチックに含まれる微量の異物は、破壊の起点になることで衝撃強度が低下したり、成形品表面に露出して意匠性の低下を引き落としたりします。そこで、色彩選別後の淡色系および濃色系のリサイクルPPフレークを対象に、乾式研磨機で表面研磨を実施したところ、研磨回数が多いほど、異物数が減少して異物面積が小さくなること、耐熱性寿命も長くなることが確認されました。これらの技術を開発した結果、冷蔵庫の白色系部品などに、リサイクルプラスチックの適用を拡大することに成功しています[ 5 ]。

三菱電機における改質技術の開発(機能性の付与)

家電製品を構成する部品に使用する原材料には、各部品の特性によって、さまざまな機能が要求されます。例えば、基板周りの部品には難燃性が要求されます。そこで、三菱電機では、株式会社ハイパーサイクルシステムズで回収した使用済テレビバックキャビネット(RoHS指令[ 6 ]で規制対象外の臭素系難燃剤を使用したものに限定)を有効活用することで、新規難燃剤の添加量を減らしながら、難燃性を向上させる技術を開発しました。リサイクルPSと使用済テレビバックキャビネットを等量配合し、難燃剤を追加添加することで、エアコンの基板周り部品などに適用可能な機能を付与することに成功しました。同時に、難燃剤の添加量を半減し、外部からの原材料調達コスト削減も達成しています。

また、家電製品の外装部品には、落下時の衝撃に耐えられるような衝撃強度が必要とされます。従来、PPに対して、耐衝撃性改善剤(ポリオレフィン系エラストマーなど)を添加していましたが、これを比較的安価に入手可能な廃家電以外のリサイクルプラスチックで代替することを検討しました。ペットボトルのキャップ材や飲料のフタ材、日用品のチューブ材を検討した結果、いずれも耐衝撃性改善剤として有用であることが判明し、特にチューブ材では、ポリオレフィン系エラストマーと同じ添加率で同様の耐衝撃性の改善ができることが確認されました。これら検討の結果、幅広い製品の外装部品にもリサイクルプラスチックの適用を拡大しています[ 5 ]。

自動車用リサイクルプラスチックでの改質技術の適用

ここまで、三菱電機における改質技術の特徴を解説してきました。リサイクルプラスチックの品質を向上させること、リサイクルプラスチックが有する特性を有効活用することで機能付加を行う(同時に新規の機能材料の調達費用も削減する)ことは、「プラスチックの使いこなし」という観点で非常に優れた技術であると考えられます。

自動車に使用されるプラスチックにも、各部品にさまざまな機能が要求されます。第2回のコラムで紹介したように、製品設計部門と連携して、製品設計における素材の要求仕様を見直していくことも重要ですが、安全性や意匠性などの観点から、要求仕様の緩和が難しい部品もあると想定されます。こうした際には、リサイクルプラスチックの品質を向上すること、(他製品由来のリサイクルプラスチックも視野に入れて)リサイクルプラスチックを活用することで機能性を付与していくことが、有効な手段になる可能性があります。

そのためには、一定以上の品質のリサイクルプラスチックを生産・調達することに加えて、製品メーカーや素材メーカー間で許容可能な品質基準を協議していくこと、異なる製品メーカー間やリサイクラー(解体・破砕・選別事業者)が連携して、どのような機能を有するリサイクルプラスチックを供給・利用できうるか協議していくことが重要になります。

三菱電機の取り組みは、家電リサイクル制度の仕組みを活用して、効率的な循環を実現している側面があると考えられますが、開発した選別技術の社外(他業界)への展開や、他製品由来のリサイクルプラスチックを活用した改質技術の開発を推進し、自己循環にとどまらない他製品・他業種と連携したオープンな循環の実現に向けて動き出しています。こうした事例も参考に、自動車から自動車へのプラスチックの循環のみでなく、他製品の業界とも有機的に連携し、またこれをリサイクル産業が再生資源の供給家(リソーシング産業)として支えていくようになることが期待されます。

(以上で、家電におけるプラスチックの「自己循環リサイクル」の取り組む三菱電機の事例をもとに、自動車リサイクルへの示唆を考察した全3回のコラムは終了となります。取材に応じていただきました三菱電機株式会社様に御礼申し上げます。)

[ 1 ]井関ほか「混合プラスチック高度選別技術の進展と自己循環リサイクルの拡大」『三菱電機技報』 Vol.94 No.7(2020)(https://www.giho.mitsubishielectric.co.jp/giho/pdf/2020/2007107.pdf)(最終確認日:2025年1月17日)

[ 2 ]河済「光学識別法を用いる次世代ソーティング機器の開発動向」『廃棄物資源循環学会誌』 Vol.29 No.2(2018)(https://www.jstage.jst.go.jp/article/mcwmr/29/2/29_125/_pdf)(最終確認日:2025年1月17日)

[ 3 ]最低明度の黒を0、最高明度の白を10として、十進法で色の明るさ度合いを表す。

[ 4 ]プラスチックを淡色化する一般的な手法として、白色着色剤の二酸化チタンが汎用される。

[ 5 ]松尾ほか「自己循環リサイクルでのプラスチック改質技術」『三菱電機技報』 Vol.91 No.12(2017)(https://www.giho.mitsubishielectric.co.jp/giho/pdf/2017/1712109.pdf)(最終確認日:2025年1月17日)

[ 6 ]環境及び公衆衛生の保護のために電気・電子機器における有害物質の使用を制限するEU法令(EU rules restricting the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment to protect the environment and public health

テーマ・タグから見つける

テーマを選択いただくと、該当するタグが表示され、レポート・コラムを絞り込むことができます。